¿Islas en la tierra? Desde la fragmentación hasta la conectividad de los ecosistemas

Resulta retador pensar cómo se poblaron las primeras islas de la Tierra. Quizá si imaginamos a organismos como las aves, esta respuesta sea sencilla, pero ¿cómo llegaron los primeros roedores, los primeros escarabajos, serpientes o caracoles? La biogeografía de islas es una rama de la biología que busca explicar la riqueza y abundancia de especies en regiones remotas y aisladas de las masas continentales, por lo que surge con ella, la teoría de islas. Sin embargo, pronto a su creación, ésta se adaptó para explicar el mismo fenómeno en regiones que no necesariamente estuvieran rodeadas por mar, sino que se encontraran circundadas por áreas poco amigables para la movilidad de los organismos en general. Hay áreas naturales que restringen la movilidad, como en el caso de formaciones geológicas como sierras de montañas o cañones, pero hoy profundizaremos más en lo que sucede bajo condiciones antropogénicas. La fragmentación de los ecosistemas -cuando es resultado de actividades humanas- como aquellas selvas embebidas en zonas urbanas, o remanentes de bosques entre campos de cultivo intensivo, son claros ejemplos de islas en la tierra.

Hasta ese punto de la historia no lográbamos entender

por qué necesitamos conectividad para propiciar el curso natural de la vida en el planeta.

La teoría de islas fue postulada en 1967 por Robert MacArthur y Edward O. Wilson, y pocos años más tarde se convirtió en un importante punto de partida para pensar la conservación de los ecosistemas terrestres. Lo anterior se bifurcó en dos debates en sí mismos, por un lado, se repensó la idea sobre si los parques nacionales y demás estrategias de conservación son realmente efectivas al no permitir la libre movilidad de organismos; y por otro lado, se habló del tamaño de los organismos que habitan estas áreas de conservación restringidas, bajo un debate conocido como 'single large or several small', es decir, un organismo grande o varios pequeños, puesto que el área de distribución necesaria no es la misma para un elefante que para un roedor, como resulta lógico pensar. De igual manera, estos debates -en parte latentes- dieron lugar a uno último: ¿Debería ser la conservación restringida en áreas prístinas, o mezclada con las actividades humanas?

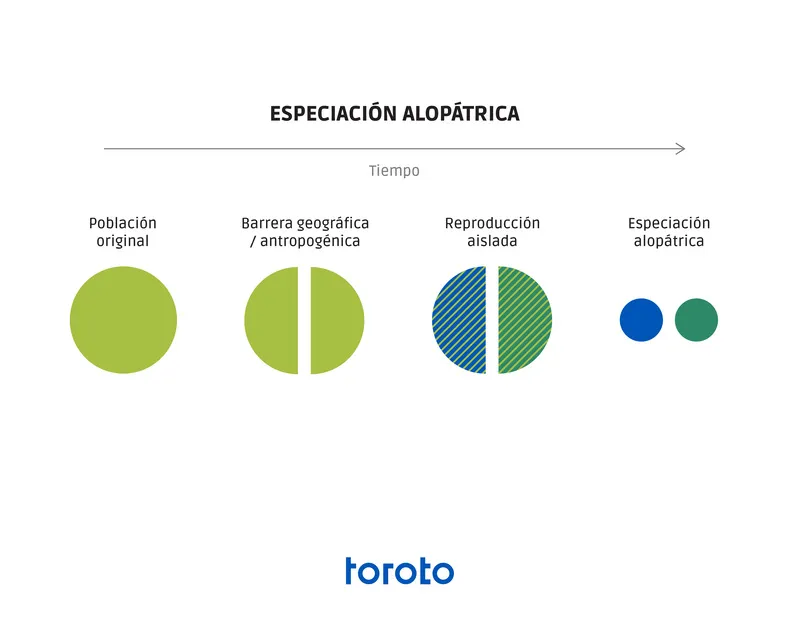

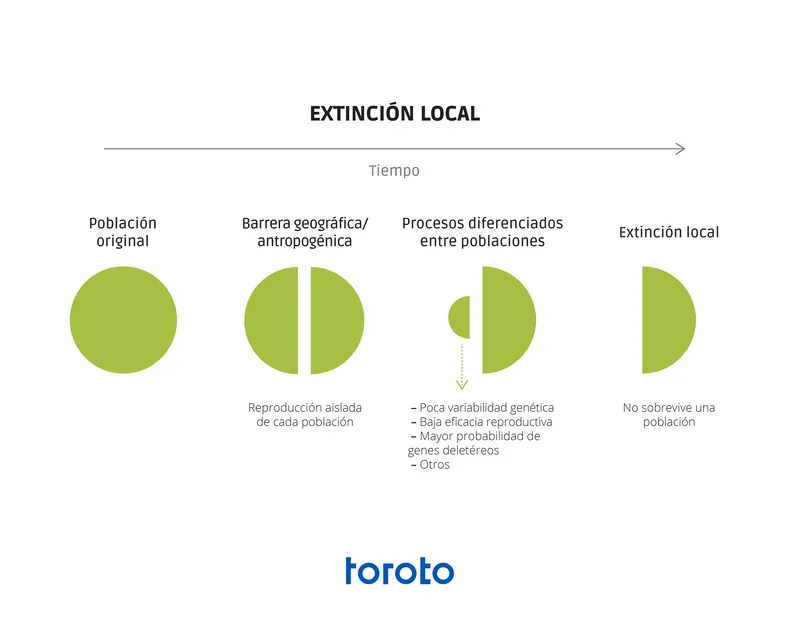

Si bien la pregunta anterior marcó líneas de investigación dentro de la conservación por sí misma -y se responde en otro artículo- una de las interrogantes más comunes volviendo al caso específico del entender los sitios de conservación como islas en la tierra, fue: ¿por qué habríamos de preocuparnos del área de una reserva natural aislada, o de la conectividad -o no- existente entre esta reserva y alguna otra más? Cuando tenemos poblaciones (un conjunto de organismos de la misma especie) aisladas a lo largo del tiempo y espacio, algo curioso empieza a suceder: el flujo génico disminuye, es decir, la diversidad genética y por ende, fenotípica dentro de la misma especie comienza a mermar debido a que esta población hipotética no tiene con quien más reproducirse a excepción de su mismo grupo de organismos. Esto es grave. Si bien en algunos casos esta situación lleva a un proceso de especiación, es decir, la creación de nuevas especies, generalmente produce un desequilibrio en la capacidad reproductiva de la población, lo que directamente impacta a las relaciones depredador-presa en las que dichos organismos estén inmiscuidos, y por lo tanto, suele tener el fatídico final de una extinción local. Una de las necesidades más importantes para un ecosistema funcional es que exista variabilidad genética y fenotípica entre la biodiversidad que lo habita. Por lo que respondiendo a la pregunta que muchos conservacionistas se hicieron en aquel entonces, y que hoy replicamos al inicio de este párrafo con tan sólo un poco más de claridad: el área de una reserva influye en la cantidad de organismos de una población que ésta pueda soportar; no es lo mismo cinco jaguares en cinco mil hectáreas, que diez en la misma área. Las relaciones ecológicas entre los jaguares y sus presas cambian dependiendo de la cantidad de depredadores que haya, pero también de la cantidad de presa disponible. A esto se le conoce como capacidad de carga de un ecosistema.

La correcta gestión territorial para lograr una conectividad efectiva

entre zonas de conservación es una de las luchas más significativas de nuestros tiempos.

Por otro lado, la inferencia de la conectividad -o no- de una reserva con respecto a otra es fundamental para entender si el aislamiento de una población nos llevará a un proceso de estabilidad genética, especiación -formación de nuevas especies- o extinción local -desaparición permanente de una especie en la localidad- ya que resulta probable que si existe otra área conservada cercana, esta especie en cuestión pueda trasladarse y posiblemente encontrar una pareja reproductiva que no se haya reproducido con alguien de su población original anteriormente. Si las reservas se encuentran a una distancia significativa entre ellas, y lo que las conecta es un territorio poco permeable o inhóspito (el paisaje está fragmentado), como sucede en un extenso campo de cultivo de soya cultivada con ayuda de agrotóxicos, posiblemente la especie hipotética no logre llegar a la otra reserva, e igualmente así suceda con sus familiares, hasta que en el mejor de los casos, la endogamia y consaguinidad vuelva a la población aislada incompatible reproductivamente entre sí; y en el peor de los casos, los lleve a la extinción local.

Diagrama 1. Especiación alopátrica

Diagrama 2. Extinción local

Un sinfín de posturas surgieron durante los años próximos a la publicación de la teoría de islas y a lo que significaba bajo un lente de procesos evolutivos como lo son la migración, la especiación y la extinción. Sin embargo, algo que quedó bastante en claro fue que la conservación tendría que ser entendida desde diferentes escalas, tomando en cuenta la escala paisajística como base para permitir que los procesos ecológicos y evolutivos que suceden dentro de una comunidad o una población de especies, logren efectuarse naturalmente. Esto, bajo el entendido de que una reserva natural no es suficiente para que dichos procesos tomen lugar. A partir de estos cuestionamientos surge una alternativa a la problemática sobre qué hacer con esas áreas de conservación inconexas, fragmentadas y aisladas. Ese día nacieron los corredores biológicos, o más bien, siempre existieron en la naturaleza sólo que hasta ese punto de la historia no lográbamos entender por qué necesitamos conectividad para propiciar el curso natural de la vida en el planeta.

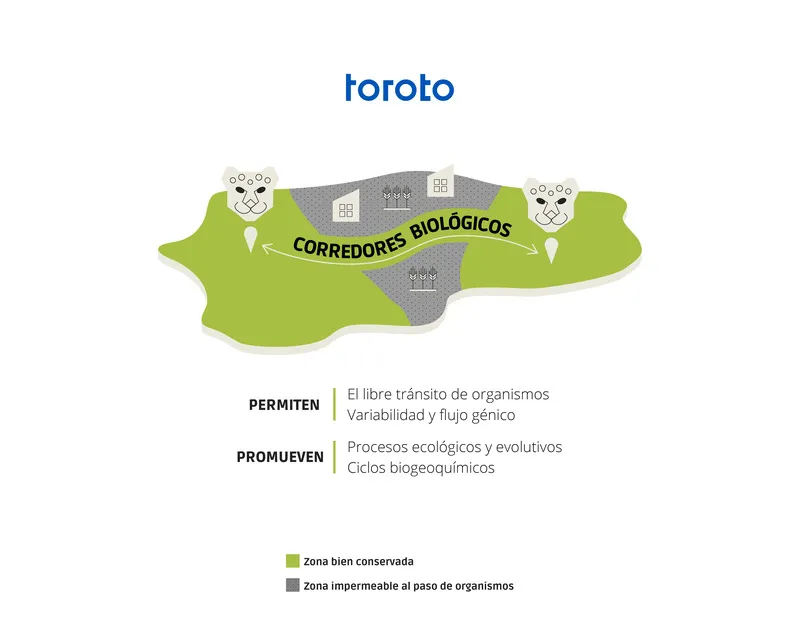

Los corredores biológicos son una estrategia efectiva y que responde a varias limitantes, como las anteriores mencionadas, que los conservacionistas no sabían cómo afrontar. Un corredor biológico es, a grandes rasgos, un espacio inducido o natural que permite la conectividad entre dos áreas de conservación, evitando así la fragmentación total del ecosistema y el aislamiento obligado de las poblaciones. Estos pueden variar desde grandes extensiones de vegetación primaria, hasta túneles por debajo de carreteras y estrechas franjas de vegetación secundaria. Obviamente, algunos son más efectivos que otros, y resulta lógico pensar que aquellos corredores naturales, como esas grandes extensiones de vegetación primaria, tienen un impacto mucho más significativo en los ciclos naturales y en la biodiversidad presente, que un túnel bajo una carretera. Digámoslo con otras palabras: ante la crisis ambiental que vivimos, donde la biodiversidad se encuentra en un exponencial declive, los corredores biológicos naturales -o aquellos correctamente inducidos- son quizá una de las alternativas más importantes para propiciar los procesos evolutivos y ecosistémicos que dan origen y sustentan la vida en el planeta. La correcta gestión territorial para lograr una conectividad efectiva entre zonas de conservación es una de las luchas más significativas de nuestros tiempos. El siguiente diagrama nos ayuda a entender desde una perspectiva paisajística como se ve la conectividad cuando la fragmentación está presente.

Diagrama 3. Representación paisajística de la implicación de los corredores biológicos

Ahora bien, algo que quizá no pensamos regularmente, pero de lo que dependemos día con día, es que el establecimiento de corredores biológicos y el cuidado de aquellos naturales, impacta directamente en nuestra relación con la naturaleza y con los recursos y servicios que percibimos de ella. Más allá de permitir el libre tránsito de organismos, los corredores biológicos propician procesos de polinización, recarga hídrica, secuestro de carbono, ciclaje de nutrientes, formación de suelo, regulación del clima, y demás; es por ésto que debemos de pensar en ellos como aliados para unificar y conectar la vida que aún persiste en nuestras islas en la tierra.

Son variadas las formas de propiciar el establecimiento y cuidado de corredores biológicos; en Toroto creemos que la restauración ecológica de la mano de soluciones basadas en la naturaleza le devuelve a los ecosistemas las capacidades funcionales necesarias para sostener y albergar vida, proveer servicios ecosistémicos, y también, permitir el paso de especies. Si bien quizá estemos pensando en corredores biológicos como áreas perfectamente delimitadas por una barda o una malla, debemos entender que a una escala paisajística, todo aquel territorio permeable a la mayor cantidad de organismos posibles puede fungir como un corredor biológico. ¿Una reforestación entre dos zonas de conservación con especies nativas podría serlo? Si bien el alcance y tamaño es una característica importante a tomar en cuenta para que sea lo más incluyente posible para todos los organismos, mientras el área tenga coherencia territorial y permita el tránsito seguro, puede actuar como un corredor biológico; aquí radica la importancia de entender la conservación de la naturaleza de forma integral, y no atomizada. Una reforestación con especies nativas es más que sólo una reforestación; promueve la recarga hídrica, la formación de suelo, el secuestro de carbono, la biodiversidad y puede también actuar como un conector entre islas, atendiendo así una de las situaciones más urgentes de nuestra época.

La vida en la Tierra no conoce límites, por lo que restringirla a áreas específicas es atentar contra su propia naturaleza. Los debates que dieron origen a todos estos conceptos y teorías son aún vigentes, y por supuesto, falsables siempre y cuando nuestro conocimiento por procurar la vida siga en aumento. La crisis de la biodiversidad es uno de los más grandes retos a los que nos hemos enfrentado como humanidad, no sólo porque somos causantes de la misma, sino porque revertir el daño implica un cambio en la mentalidad colectiva de nuestro planeta. Si bien este cambio toma tiempo, estoy convencida que lo estamos logrando. La siguiente vez que observemos un paisaje desde un avión, una carretera o algún lugar muy alto, intentemos verlo con un entendimiento más amplio. ¿Qué hay detrás de este paisaje? ¿Cuántos organismos coexisten en una misma área? ¿En qué se diferencian, en qué se parecen? ¿Comparten necesidades? ¿Hay conectividad, o ese paisaje es sólo un ejemplo más de islas en la tierra?

Aunque sea doloroso decirlo, muchas veces lo que vemos es fragmentación entre zonas bien conservadas. El simple hecho de utilizar una carretera habla de un espacio que se partió en dos. Si bien entraríamos en un debate especista y bioético sobre si la carretera sí o la carretera no, lo realmente importante para contestar este específico debate es que el entendimiento y la conciencia siga en crecimiento; ya que sabemos qué situaciones antropogénicas afectan el paisaje y la conectividad natural de los ecosistemas, hagamos algo para remediarlo. Invirtamos en proyectos de restauración ecológica, generemos una relación más respetuosa con la naturaleza, entendámonos parte de una misma Tierra y no entes aislados. Sepamos con seguridad que aquello que afecta la conectividad del paisaje, nos afecta también a nosotros.

Sobre la autora:

Sandra es Editora Ejecutiva en Toroto. Estudió biología en la UNAM. Le encanta leer y estar en la naturaleza.

Bibliografía:

Explora reflexiones, investigaciones y aprendizajes de campo de nuestro trabajo en la restauración de ecosistemas.